在這個瞬息萬變的社會,要保持競爭力,追上全球步伐,學習,是唯一的道路,學生如此,其實老師亦然。在教學上,社會的焦點普遍聚焦在「學」的莘莘學子上,「教」卻時常被忽略。「老師不一定無所不知,遇到有學生提問自己卻解答不了的時候,不要緊,一起去尋求研究解決的方法,老師也需要不斷學習!」香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副總監羅陸慧英教授一語中矢。世界不同了,教與學都面新挑戰,老師要與社會同步,尤其是在STEM教育及SDL(Self-directed learning)的範疇,學習也要與時並進,才能與學生一起成長。

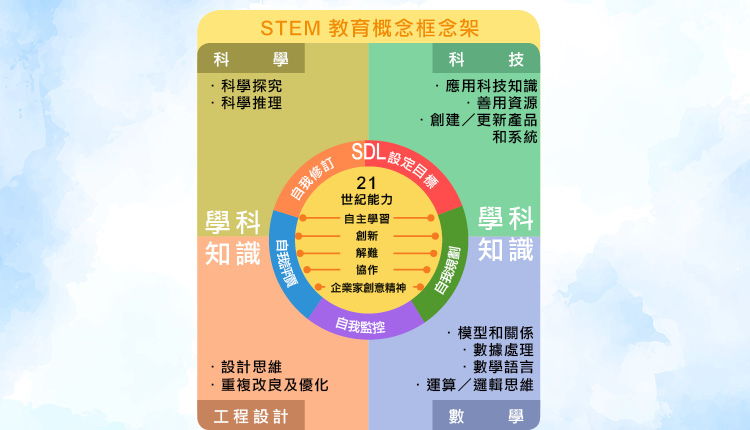

教學上,老師應要以學生個人、社會及世界發展作為課程設計重點。以往考試之所以重要,是因為學生只要學懂相關知識,便足以應付生活,但世界實在變化得太快,例如人工智能及機械人的出現。羅陸慧英教授認為,老師更需要培養學生21世紀的共通能力及不同學科知識和技能,讓學生運用他們的跨學科知識和技能來創新及改善人類生活。

賽馬會STEM自主學習計劃 與老師並肩迎接挑戰

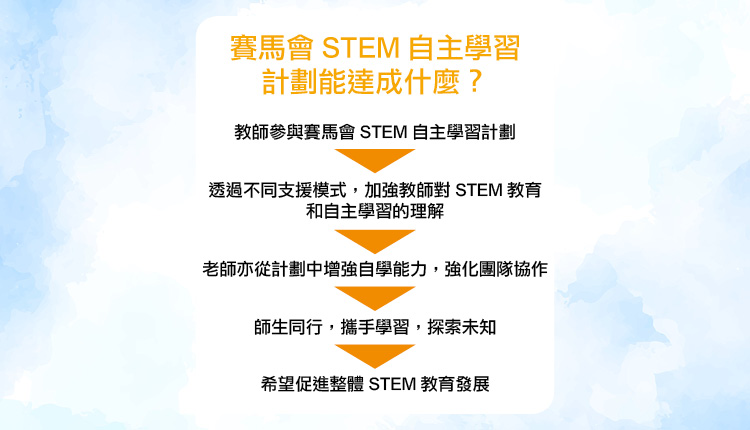

這幾年間STEM教學概念大熱,羅陸慧英教授與她的團隊看到支援老師及與老師同行的重要性,於是「賽馬會STEM自主學習計劃」就應運而生。計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助,由香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心主辦。為期30個月(2019年3月至2021年8月)的計劃,以高小(P.4-6)和初中(S.1-3)年級學生為對象,透過推行自主學習(SDL)促進香港學校在STEM教育上的發展。

羅陸慧英教授說:「我們的計劃強調和老師一起去準備學習設計 (Learning design),每所學校的老師亦各有所長,年青一輩可能對新科技較為熟悉,而經驗豐富的老師則很理解課堂運作、人手和資源調配等工作。我們希望計劃能結合不同學科的老師一起探索、思考如何進一步提升STEM教學效能。」

不同支援模式 著重強化課程設計能力

要教導學生連老師們也可能從未涉獵過的知識,先要老師學懂,透過自身的學習,找出難點和共通點,才能有效提升學生的學習效能。香港大學教育應用資訊科技發展研究中心主辦的「賽馬會STEM自主學習計劃」透過不同的支援模式,例如舉辦有關STEM課程/學習設計的支援活動、提供讓老師進行課堂活動設計及讓學生進行網上學習的電子平台、培養學校領導能力及建立學校互學網絡等,以加強教師對STEM教育和自主學習的理解,協助他們掌握相關評估和學習設計策略,發展學生不同STEM相關學科知識和技能,以及21世紀共通能力,例如如何進行科學探究及工程設計,創新及改善人類生活。羅陸慧英教授鼓勵老師與學生和支援團隊一同探索這個有着無限發展空間的領域。

自主不等於自學 老師重拾學生身份

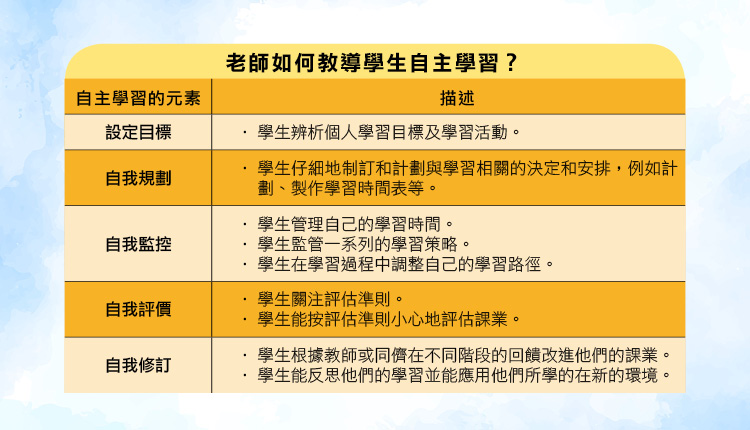

說到自主學習,羅陸慧英教授指很多人可能會誤解成自學,其實不盡然。雖然在推行自主教學時,老師可以鼓勵學生主導及訂定自己的學習目標,但羅陸慧英教授亦提醒,老師需要時刻關注學生,保持交流,亦需促進他們之間的互動,加深對課題的了解及興趣,才是真正的SDL自主學習。「我們很重視給予學生空間,讓他們在學習過程中作決定,培養他們的解難能力,根據他們自訂的學習目標,進行設計,實踐,監控及修改他們的學習計劃。」

賽馬會STEM自主學習計劃內專為老師而設的工作坊,將大家都變回「學生」,重拾在學習中面對的困難和樂趣。「有些老師最初也未試過連接電池及摩打,我們就鼓勵他們大膽嘗試,他們發現原來這麼簡單有趣,最後有一位老師連教學物資也借回學校,應用在自己的課堂內!」羅陸慧英教授笑着說。

新的學習夥伴關係 促進師生交流互動

從學習過程得到的快樂及滿足,絕對不分年齡。最後那位老師除了與同事一起設計解難,還決定把學習設計帶回家中,花了多晚時間整理內容,優化及解決遇到的問題及障礙。羅陸慧英教授喜見儘管困難重重,老師仍充滿熱情,努力學習,不斷優化學習設計,促進學生學習。

她一再強調,隨着社會發展,老師更需要鼓勵學生主導學習,老師須知道學生的興趣及學習難點,一起去探究及尋求答案,拉近師生的距離,建立新的「亦師亦友」學習夥伴關係。令羅陸慧英教授感受最深刻的是,有老師跟她分享與學生的關係改變了很多,以往師生總有段距離,現在學生會主動提出問題和建議,自主學習模式促進了師生間的交流互動。

連繫理論與實踐 成為老師最強後盾

「賽馬會STEM自主學習計劃不單探討論不同的STEM學習設計,計劃亦很重視STEM教育的延續性!我們希望自主學習是開心的,不單要燃起學生的興趣及學習心,更甚是老師的好奇心、學習心和自信心。我們不是希望老師走得快,而是要走得遠,每一步也能看到學生的小改進,老師會更有動力走下去。」

羅陸慧英教教授深信作為大學,其計劃必然要有堅實的理論和研究基礎,但她深明老師是站在教育最前線的實踐者。她希望透過計劃,使香港大學教育應用資訊科技發展研究中心(CITE) 的項目團隊成為老師的最強後盾,一同進行研究,整合他們的教學經驗,連繫理論與實踐。

校內不同層面的成員參與 促進學校發展和創新

畢竟計劃要達致最大效果,關鍵是學校裏的團隊協作。羅陸慧英教授坦言於數年前,當STEM這詞還未盛行時,有些老師因未完全理解當中理念,例如又要跨學科協作,又要自主學習,部分老師對相關計劃顯得比較抗拒。於是團隊安排學校內不同層面的成員加入計劃,包括前線教師,中層管理人員和校長,共同建立有利於促進課程發展和創新的學校構架。得到各校長的支持,老師間通力合作,賽馬會STEM自主學習計劃至今進展順利。

「我們不會直接給老師教案,而是希望他們先思考及提供初步構想,然後與我們的團隊進行商討,我們為他們提供所需的支援。」羅陸慧英教授直言這個計劃帶給團隊很大的滿足感,根據她的觀察,最理想的教與學,就是學生與老師也求知若渴,而計劃實行至今,看見由計劃催生的老師轉變,亦看見學生非常享受他們的學習過程,這些都帶給團隊很大的鼓勵。

賽馬會STEM自主學習計劃成果分享:

先提出問題 再來體驗

過程:日常做課堂實驗需根據既有步驟,但老師打破傳統,一開始就請同學猜測為何電筒照不出光,要同學先畫下線路,再提供不同工具動手製成電筒。

成果:學生透過互相觀察和比較,一同學習,課程更具挑戰性,學生學習範圍廣闊,學習速度加快。

教學文化優化 跨科教師協作互助

過程:有段時間很流行指尖陀螺,有所中學的老師試過以製作指尖陀螺為課堂活動,於是數學和設計與應用科技科老師一同合作進行教學創新,學生們很享受這次學習經歷。

成果:設計與應用科技科老師主動思考其他項目,老師們開始作跨科協作學習,改變了學校的教學文化。

共同設計實驗 尋找答案

過程:課程中讓學生動手做風扇,有一組很快就完成,有學生提出有這麼多台風扇,哪台風扇是最好的?同學的意見不一。有位學生就擲下了一堆紙碎,然後用尺量度,計時10秒,看每台能吹到多少和多遠。

成果:學生們遇到意見不一,透過討論及協調,設計出一個比較符合科學標準的實驗,一同找出有理據的結論。