2019/2020學年將會成為這十年教育改革的重要里程碑!為什麼有這樣的推論?我們先來看看現時的教育狀況。

政府於教育界投入大量資源,如提升教師地位,為教育釋放更多的空間(教師全面學位化、增加行政人手比例、各範疇的津貼等,部分有關政策可參考《教育專業》第4 期本會之文章);

‧ 中學適齡學生人數增加,部分學校因此而擴班,惟人手增加只是短期性;

‧ 小學適齡學生人數減少,部分學校將面臨縮班(詳情可以參閱10 月份將發表之文章);

‧ 政治及社會因素不明朗,將會為教育工作者及學生帶來更多的挑戰;

‧ 還有……(讓各位先停一停!想一想!)

新學年即將來臨,我們預計於2019/2020年度學界將會有以下的發展/機遇:

教師職級全面學位化

2019/20學年,學界教師職級將會全面學位化,但小學正面對收生不足以致要縮班的危機,學校需要加入更多的宣傳活動。而教師職級學位化後,教師們的工作量有機會大幅增加,不但要做好日常教學,亦要兼任大量行政工作;那麼,作為學校的領導要如何面對收生問題,以及平衡教師工作分配呢?相信這將會是下學年的新挑戰。

SEN新模式

2019/20學年起,全港中小學將以新的資助模式(教育局通告第 6/2019 號——學習支援津貼)協助有特殊需要的學生學習,有學校得到更多資源,可以靈活運用,但亦有學校被減少資源,甚至減少開班數量,在新模式下有多少「合適」的教師能有效協助有特殊需要的學生學習及發展?相信這個將會是本年度各校密切關注的議題。

屢試,積極面對。

圖片鳴謝:道教青松小學(湖景邨)

課程規劃

小學的數學、常識等主要科目:隨着課程更新及STEM教育發展,學校對任教相關科目的教師的需求大增,以致有部分不具備相關科目專業知識或專項培訓的教師,未能成功獲取教席。然而,各科都要求專科專教,而常識及STEM亦需要有相關專科培訓,如教師未有相關知識、經驗、視野和態度的話,將會大大影響學科發展。部分學校課程領導有先見之明,安排教師積極參與專業培訓,又邀請大學支援等協助課程發展。同時,部分學校於選擇課本時亦較以往審慎,會全面地考慮各出版社的相關資源配套。

中學方面,在較具爭議的通識教育及中國歷史科的課程編排上,將有重重挑戰;而這亦挑戰老師的課題安排及教授的技巧和立場。作為教師應怎樣回答學生一些較敏感的提問呢?及如何指導學生明辦思考、分析事件呢?另一方面,中學亦將會有更多的撥款發展資訊科技科目(如中學IT創新實驗室計劃),學校是否已計劃好如何運用各項的撥款?還有,面對DSE,教師在教學上又如何平衡學科及推動STEM呢?種種難題,都會是任教中學的教師要面對的大考驗。

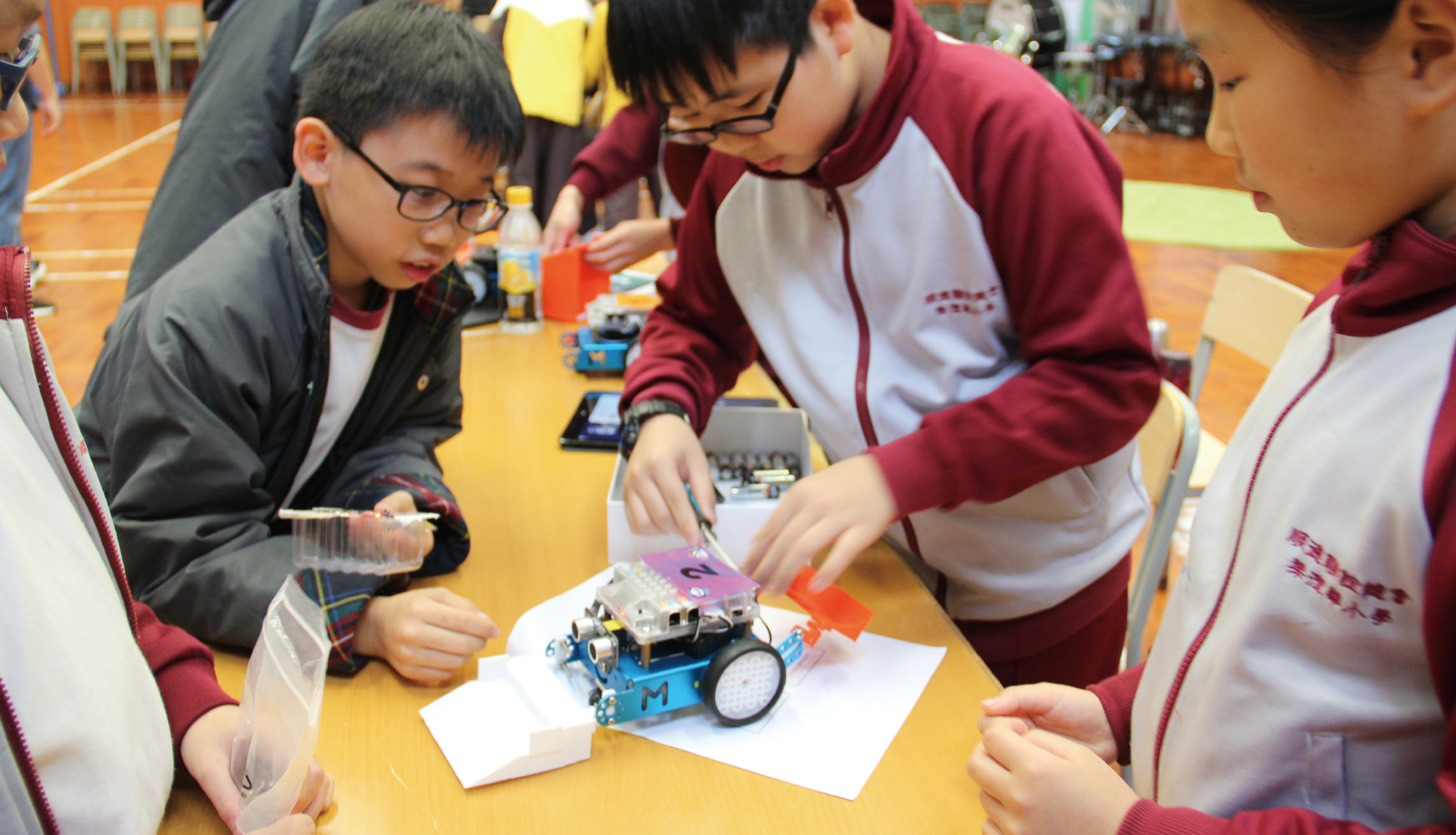

STEM教育

起動STEM教育初期,由於政府力推「Smart City」,於是以「SMART」開頭的產品就如雨後春筍般冒起,致部分學校只着重購買硬件、追求新科技,又因資源配套數量有限,只有小部分學生能接觸相關硬件及學習相關內容。為了讓更多學生能認識並參與STEM活動,教育局向中、小學撥款,以發展STEM相關課程及購買設備。

要成功推展STEM教育,學校應把STEM活動落實於課程中,並需要各科目及教師們的配合;同時,亦不宜只偏重於追求新科技,宜全面於科學、科技、工程及數學等範疇同時推動才顯成效。

工程及數學等範疇同時推動才顯成效。

圖片鳴謝:道教青松小學(湖景邨)

電子學與教(eLearning + eTeaching)

「第四個資訊科技教育策略」推展至今已近5年,大部分學校都已建立校園無線網路,並通過流動電腦裝置進行電子學與教。有學校更因着「關愛基金援助項目」的推展,開始推行學生「自攜裝置」(BYOD)政策,讓學生能隨時隨地學習,而學習的模式也更多元化、更互動。由於科技發展迅速,部分學校已開始利用大數據及人工智能分析學生的學習表現,推動個人化學習;另外,市面上亦出現各式各樣的學習工具,包括參考外國與內地的學校,以大型顯示器或輕觸式電視輔作為教學,而根據美國學界統計,輕觸式電視(某台灣品牌)短時間以高品質和低價格的優勢,佔據不少的教育市場。此外,隨着越來越多網上及在線學習,在學習資源開放的學習模式下,學生可以更容易得到網上資源。

正向態度教育(包括正向思維、成長思維、資訊素養)

在推動資訊科技教育的同時,學生們不可避免地會接觸不同的資訊,作為教師,要加強培養他們資訊素養、明辨資訊的真偽,做個合乎道德規範、負責任的網絡使用者。而在推動STEM教育時,學生更需要有成長思維(Growth Mindset),凡事以正面的態度面對,無懼挫敗,並懂得在失敗中學習,屢敗屢試,積極面對。在學生的德育教育方面,我們要裝備學生,以正向思維感受生命中的希望,積極投入學校課程和校園生活,使自己成為這個社會一抹清泉。過去一年,在熱心教師的分享和推動下,有部分教師暑假期間到美國麻省理工大學學習,期待學界將來有更多交流,老師們也可以發展新的思維。

遊學及交流團

香港作為一個國際都會,教師及學生都有很多的機會參與不同類型的交流活動。如參加姊妹學校交流計劃的學校,其交流地區亦由北京、上海等都大城市延伸至西安、雲南等充滿歷史文化的古城,充份體驗中國五千年的歷史文化。此外,學校亦通過全方位學習的支援,豐富學生於課堂外的學習經驗。除了歷史文化外,學生們在交流中亦有機會接觸各式科技產品,如要體驗和製作VR影片及VR程式,大家可以帶學生去只需一小時機程的福建福州。當交流活動大幅增加,所需的費用亦相應減少;近年多了學生「衝出國際」,參與國際性的比賽,而學校和家長亦開始支持出外比賽,參賽的地區更由日本、台灣等地,擴展至美國和韓國等地。

3D技術

小部分學校在多年前已經開始教授有關3D繪圖,但當時還是未能將3D繪圖實體化,很多設計都是憑空想像的;到現在,3D打印技術越趨成熟,而3D打印機的價錢相對下降,讓相關技術於學界普及。但雖如此,要打印一件3D作品仍然需要長時間,而且打印時發出的噪音,都對學校造成困擾,相信3D打印技術仍有很大的改善空間。

機器自動化及重工業

現今大型重工業都以自動化機器作生產别,本年度有學校把機械臂加入課程中,藉此讓學生了解科技如何融入生產,而這個項目亦將會成為STEM教育的一個重點項目。

2020東京奧運

日本政府為了2020東京奧運編寫不同的教材,內容以學習「Power of Sports」為主,了解其多樣性。小編有幸參與其中,日本人的「仔細無」、人性化和配合生活化的思想及理念,令小編大開眼界。

我們展望「教育」脫離走出傳統教室的牆壁,單一模式的教學方式、環境、技術等並不適合所有人,社會、政府、教育專家、學校、教師更需要共同協作,以加強學生全球化的視野和公民的身分認同。

JSIT 聯校資訊科技學會

T 老師